歌舞伎と日蓮宗 ~齋藤道三~

歌舞伎座さまの感染対策と、観劇された皆さまのおかげで大変好評を頂いた六月大歌舞伎 第三部「日蓮」。

歌舞伎「日蓮」公演を記念して、切り絵作家百鬼丸さんに、日蓮聖人、蓮長、善日麿の特別御朱印を作って頂いておりますが、今回は、その百鬼丸さんの作品の紹介です。

(画像注:切り絵師 百鬼丸さん)

戦国時代の大名、”美濃のマムシ”こと齋藤道三。とても凛々しく、鋭く狡猾な目が印象的です。現在作成中の特別御朱印「蓮長」「善日麿」も楽しみです。

齋藤道三は、実は日蓮宗との間にとても深い縁が御座います。織田信長の本能寺の変へも影響があったとされる逸話などもございます。

齋藤道三は、僧侶から油問屋に、そして武士、最後は戦国大名まで昇りつめた、下克上を体現した人といわれています。そのドラマチックな生き様は、大河ドラマにもなった司馬遼太郎さんの「国盗り物語」でも有名ですが、実は僧侶となった際に出家得度したお寺は、現在の日蓮宗本山京都妙覚寺と言われています。

僧名”法蓮坊”と名乗り、仏門に入り門弟とともに勉学に勤しみます。類まれなる才能も持ち主であったようで、僧侶でいる事がバカバカしくなってやめたとされるような逸話も残されますが、晩年は道三と名乗り再び出家しなおし隠居しています。

その出家のお寺も日蓮宗で、岐阜の常在寺と言い、現在も齋藤家の菩提寺として有名です。常在寺には、国の重要文化財に指定されている、齋藤道三画、息子の齋藤義龍画がございます。

この親子の関係は大河ドラマ「麒麟がくる」でも大いに話題になりました。

歌舞伎『日蓮』で市川猿之助さんの熱演冷めやらぬ”南無妙法蓮華経”の熱唱、耳に残るお題目と共に書かれておりますので、一見の価値があると存じます。

また道三は、子ども達を日蓮宗の僧侶にしています。日饒(にちじょう)上人と日覚(にっかく)上人です。

日饒上人は、道三が子どもの頃出家したお寺、京都妙覚寺の19世となり、日覚上人は、道三が晩年出家したお寺、岐阜の常在寺の6世となります。

道三の娘、帰蝶は信長の正室となりますから、日饒上人と日覚上人は、織田信長の義兄弟と言う事になります。

そのため、信長が京都における滞在場所は、妙覚寺が多かったようです。

歴史スペクタクルになりますが、このあたりの歴史を紐解きますと、

信長が推していた足利義昭将軍が滞在していた京都本圀寺で起きた「本圀寺の変」は日蓮宗の大本山であります。この時活躍したのが、当時義昭の家臣であった明智光秀で、その功で信長の家臣となります。

明智光秀の叔母が斉藤道三の正室とされますので、信長の正室帰蝶と光秀は親戚となり、日饒上人と日覚上人もまた縁戚になります。

歌舞伎「日蓮」の舞台にもなった日蓮聖人遊学の地、比叡山延暦寺を焼き討ちしたのは織田信長だったとして有名ですが、その急先鋒は明智光秀でした。

後に「本能寺の変」で信長を討ちますが、齋藤道三と娘の帰蝶と元家臣で縁戚であった光秀、浅からぬ縁を感じます。本能寺もまた法華系寺院です。

当時、本圀寺をはじめ、京都の法華系寺院の領地は広大で、軍勢が滞在するのに適当な立地であったようですので、歴史の裏舞台で寺院が関わっていたとは、歴史小説など想像の域を超えませんが、齋藤道三のお話からも、様々な思考が生まれ、歴史の奥深さを感じる事が出来ます。

歌舞伎「日蓮」公演を機会に、日蓮宗関係寺院へ足を運んで頂き、歴史を紐解きつつ見聞を広げ、また仏様のおしえにも触れていただけますと幸いです。

現在、日蓮宗公式アプリ『合掌の証』では、日蓮聖人降誕800年 六月大歌舞伎『日蓮』公演記念のオリジナル御朱印/御首題を展開しています。

全国の日蓮宗寺院で百鬼丸先生作成のオリジナル御朱印/御首題がもらえます!詳しくはコチラをご覧ください。

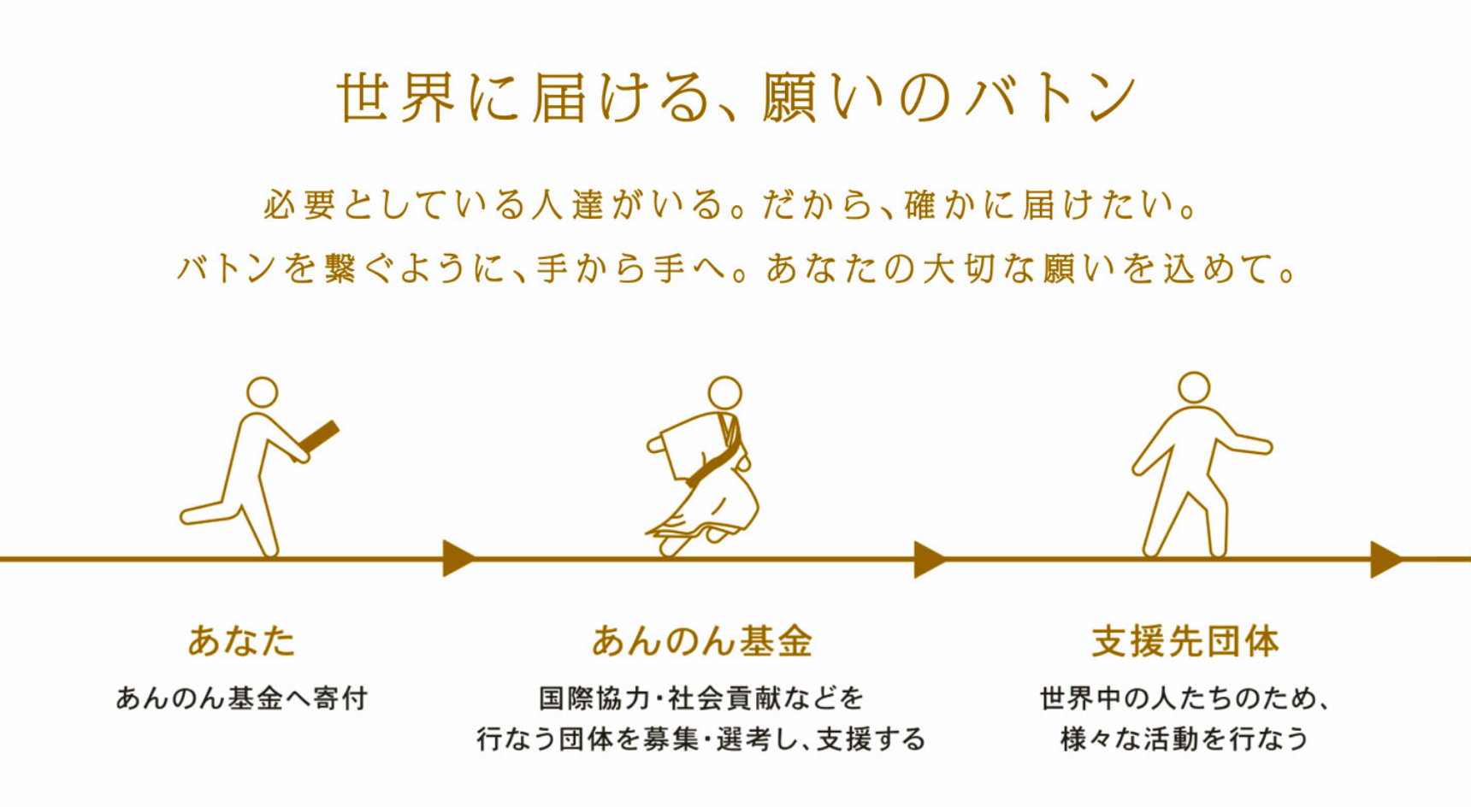

「あんのん基⾦」は、⼈々の笑顔を増やす⼤切な基⾦です

すべての人の苦しみを除き、喜びを願う気持ち。これは、仏教徒の基本精神です。日蓮宗では、このように他者の幸せを願い、そのために自らが行動する慈悲の精神にのっとり、社会活動を支援しています。

「あんのん基金」は、様々な社会活動・地域貢献・国際協力を行う団体や活動を支援する大切な基金です。戦争、天災、貧困、環境などの諸問題に対峙する世界中の方々へ、民族や宗教、文化の違いを超えて最も有効な支援を届けること。そして明るい社会を育て、人々の絆と笑顔を増やしていくこと。一人ひとりの小さな善意がこれらを実現し、明るい社会をつくる大きな一歩となります。

日蓮宗では、教師・檀信徒はもとより、多くの方々に広く支援を呼びかけてまいります。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。